Die Reportage

Kapitel 1: Einleitung

Somaliland ist der nördliche Teil Somalias, zumindest politisch betrachtet. Der de-facto Staat ist seit 1991 erneut unabhängig, international aber nicht als solcher anerkannt. Und vielleicht ist Somaliland genau deshalb, also wegen der internationalen Ignoranz, eine funktionierende Demokratie geworden.

Im Dezember 2017 bekomme ich einen Anruf meines ehemaligen Chefs: „Ein Freund von mir möchte einen Dokumentarfilm über Somaliland drehen und sucht nach einer verrückten Filmemacherin. So nebenbei: Somaliland ist der nördliche Teil Somalias und ein eigenständiges Land, keine Sorge dort ist eh Frieden.“

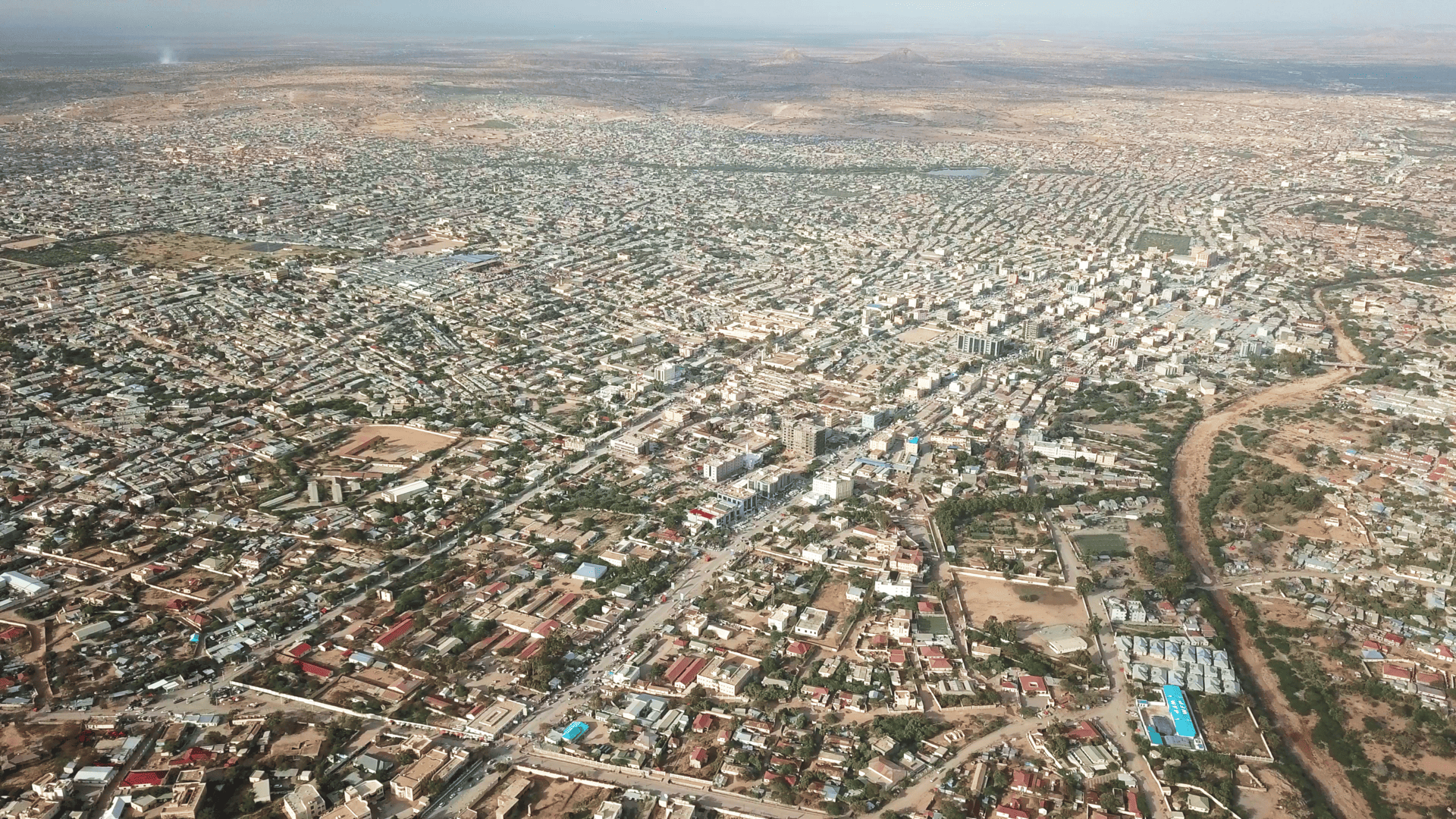

Kapitel 2: Hargeisa

In den 80ern wird Hargeisa, die Hauptstadt Somalilands, bombardiert. Keine Stein liegt mehr auf dem anderen, die Stadt verschwindet unter Schutt und Asche. Die meisten flüchten in den Süden, in Nachbarländer oder nach Europa. Der Wiederaufbau lief rasant, will man heute eine Ruine sehen, muss man danach schon aktiv suchen. Heute hat Hargeisa 861000 EinwohnerInnen und wächst stätig weiter.

Die Fahrt vom Flughafen zum Hotel liefert den Schwall an ersten Eindrücken: ein Mix aus befestigten Straßen und holprigen Wegen, Wellblechhüten, offene Geschäftslokale, Wassertanks bei den Wohnhäusern, Müll auf den Straßenseiten, wallende Kleider und Kopftücher, der trockene Staub und natürlich die Ziegen.

Kapitel 3: Khat

Wo in Österreich der Alkohol an erster Stelle steht, ist es in Somaliland Khat. 90% der männlichen und 20% der weiblichen Bevölkerung konsumieren die Volksdroge. Der Khatstrauch wächst überall gut, wo auch Kaffee wächst. Nach Somaliland wird hauptsächlich äthiopisches Khat importiert. Die Blätter werden ganz frisch konsumiert, was bedeutet, dass Ernte und Transport am selben Tag stattfinden. Es ist bemerkenswert, wie gut die Khat-Infrastruktur funktioniert. Selbst in den hintersten Winkel Somalilands wird das grüne Kraut geliefert.

Khat-Kauen produziert einen gewissen Zustand der Euphorie und Begeisterung, mit Gefühlen der erhöhten Alarmbereitschaft und Erregung. Es folgt eine Phase der Redseligkeit und aufgeregter Stimmung. Das Denken wird als eine Flut von Ideen beschreiben. Am Ende einer Khat Session können depressive Stimmungen, Gereizheit, Appetitlosikeit und Schlaflosigkeit auftreten.

Kapitel 4: Unabhängigkeit

Der Ethnie Somali (Soomaali) gehören schätzungsweise ca. 8 Millionen Menschen an. Im Zuge der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert werden neue Grenzen gezogen: Italienisch-Somalia, Französisch-Somaliland, Britisch-Somaliland und ein Teil von Absessinien, sowie Britisch-Ostafrika sind die neuen Somali-Gebiete. Am 26. Juni 1960 ist es soweit: Die Briten ziehen ab, Somaliland ist unabhängig. Der Traum ist Groß-Somalia, ein Staat für alle Somalis. Der Plan geht nicht auf. Nur das ehemalige British-Somaliland und Italienisch-Somalia vereinen sich zum heutigen Somalia. Im Zuge eines Bürgerkriegs wird Hargeisa zerbombt und 1991 kommt es zur einseitigen Unabhängigkeit.

Marwo, eine Landwirtin, nicht unweit von Hargeisa erzählt mir von der Flucht durch Hargeisa. Drei Tage lang hat sie sich unter einem Baum versteckt während Flieger Bomben abwerfen. Als sie nach dem Krieg durch die Stadt zieht, lebt kaum jemand mehr dort. Heute sind die Straßen dagegen wieder bunt belebt und das wichtigste wird hochgehalten: der Frieden.

Kapitel 5: Geschichte

Schon 1961, ein Jahr nach Zusammenlegung der Protektorte, spricht sich das heutige Somaliland im Zuge eines Referendums zu über 50% gegen die Vereinigung aus, Zentralund Südsomalia sind mehrheitlich für die Vereinigung – ähnlich ist es auch heute noch. Die Vorstellung eines vereinigten Groß-Somalias bleibt präsent. In mehreren Kriegen wird (vergebens) versucht die Somali-Gebiete Äthiopiens „zurück zu erobern“. Auf eine Steuererhöhung mit gleichzeitiger Lohnverringerung folgt ein Massenaufstand. Das zerrüttete Land versinkt langsam immer mehr im Chaos. Unzählige neue Parteien entstehen. Von der absoluten Mehrheit weit entfernt, führt dies zur instabilen Regierung. Historisch gipfelt das politische Chaos am 15.10.1969 als der damalige Präsident von seinem eigenem Leibwächter getötet wird. Die Anerkennung eines neuen Präsidenten wird von der Armee und vom Revolutionsrat verhindert und im Radio Mogadischu wird verkündet: „Die Armee hat mit Hilfe der Polizei ohne Blut zu vergießen die Macht übernommen.“ Der Ausnahmezustand wird ausgerufen, welcher Verfassung und Kriegsrecht pausiert – Die Diktatur Siad Barres beginnt. Mehrere Rebellenbewegungen ziehen in den Kampf. Der SNM (Somali National Movement) gelingt es schlussendlich den Diktator zu stürzen. Am 18.5.1991 wir die einseitige Unabhängigkeit Somalilands ausgerufen.

Kapitel 6: Islam

Offiziell sind 100% der SomaliländerInnen Muslime und Muslimas. Die Mehrheit bekennt sich zum sunnitischen Islam, unter Nomaden und in einigen Dörfern ist seit Ende des 19. Jahrhunderts auch der Sufi-Orden der Salihiyya verbreitet. Beinahe alle Frauen tragen Kopftuch. Die meisten versuchen ein Leben nach muslimischen Werten zu führen.

Die fünf Gebete ziehen sich auch durch unsere Tagesstruktur während wir im Land sind. Und immer mehr haben wir das Gefühl, dass es Sinn macht mehrmals am Tag Ruhe einkehren zu lassen. Viele im Team halten die Gebetszeiten streng ein. Oftmals warten wir kurz vor einer Moschee, manchmal bleibt nur die freie Natur. Aber nicht alle beten regelmäßig. Diejenigen, die es nicht tun, entspannen mit uns im Schatten.

Kapitel 7: Wirtschaft

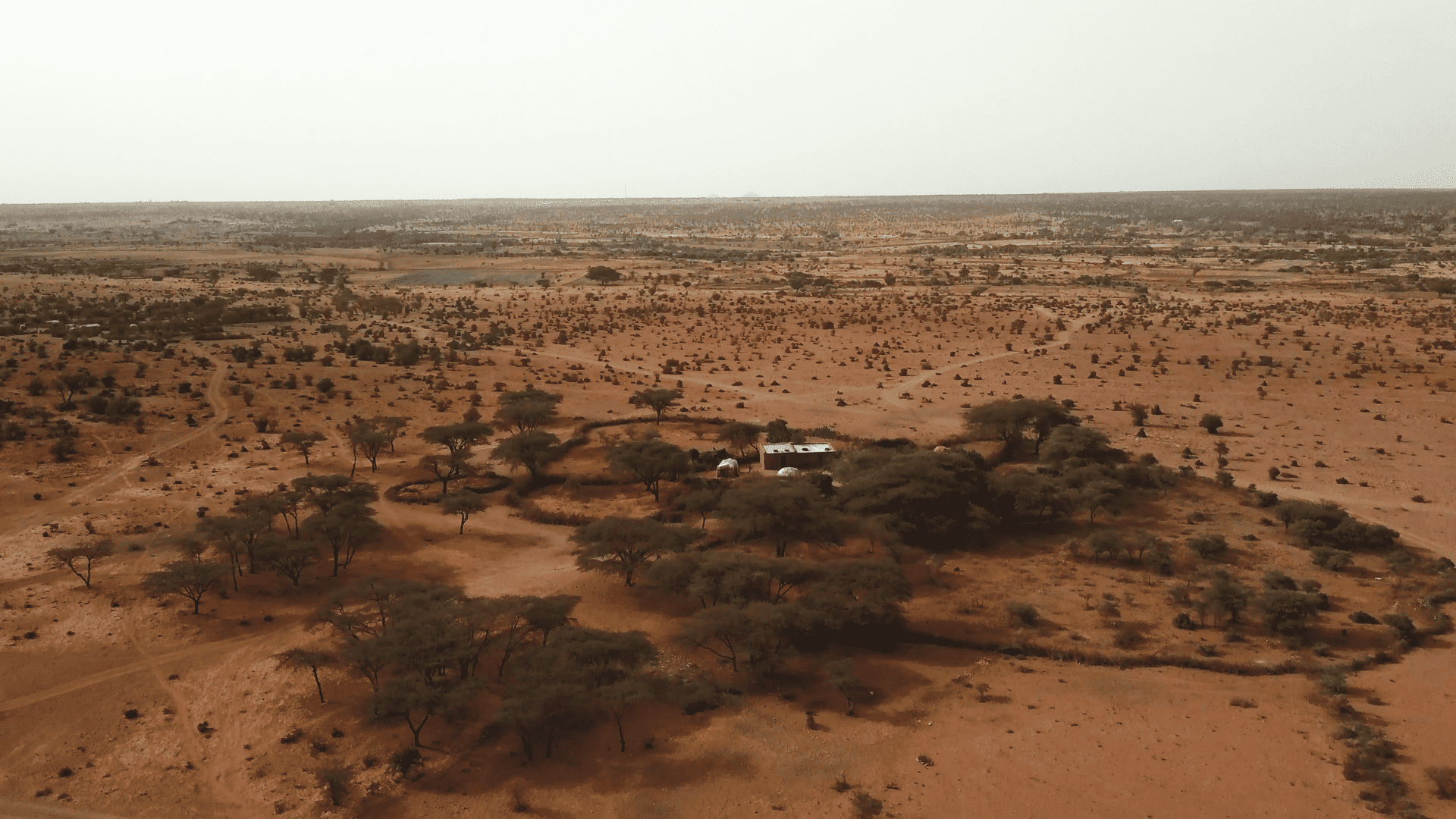

Die Wirtschaft des Landes basiert auf Viehzucht, Viehhandel und Geldüberweisungen aus dem Ausland. Mineral- und Erdölvorkommen, Fischfang, Forstwirtschaft und Tourismus wären weitere Ressourcen, die aber vom Staat kaum genutzt werden. 2008 wurden Lizenzen zur Erdölexploration an internationale Unternehmen vergeben. Die Viehzucht trägt ca. 65% zur Wirtschaftsleistung bei. Obwohl Somailand eine 850 km lange Küste am Golf von Adan hat, macht die Fischerei lediglich 2% des BIPs aus. Haupteinnahmequelle ist der Export von Lebendvieh. Ackerbau wird nur in wenigen Regionen betrieben, Grund dafür:

Trockenheit, Überschwemmung und Sandstürme. Ressourcen wie Akazien- und Weihrauchbäume sind stark übernutzt. Bis 2012 war der Export von Holzkohle eine der Haupteinnahmequellen, 2012 wurde dies aber von der Regierung und von der UNO verboten. Für viele Familien sind die Zahlungen aus der Diaspora Haupteinnahmequelle.

Kapitel 8: Mag

Das Gesellschaftssystem der Somalis basiert auf Clans, welche patriarchalisch und hierarchisch strukturiert sind. Die Clanzugehörigkeit ist abhängig von der vaterseitigen Abstammungslinie, der reer. Die reer ist wiederum Teil eines größeren Clanverbands, der wiederum Teil der fünf bis sechs Clanfamilien ist. Der Clan ist kollektiv für das Handeln seiner einzelnen Mitglieder verantwortlich. Die Verantwortung füreinander ist vor allem durch die mag-zahlende Gruppe (jilib) gegeben. Diese ist ein Zusammenschluss aus 100 bis maximal 200 Haushalten und stellt sozusagen das Versicherungssystem Somalilands dar.

Hamsa ist auf dem Weg von Hargeisa nach Berbera. Mitten auf der Strecke trifft er auf ein Rudel von Ziegen. Er schafft es nicht auszuweichen und tötet 3 der Ziegen. Er bleibt stehen und die Ziegenhüter kommen auf ihn zu. Normalerweise wird für eine Ziege 100 Dollar Schadensgeld bezahlt. Im Gespräch wird schnell klar, dass sie aus einer Familie kommen, der Ziegenhüter den Großvater kennt ect. – also bleibt der Unfall Folgenlos.

Kapitel 9: Clan

Und obwohl die Somalis traditionell ein Ziehvolk sind gibt es Gebiete in denen mehrheitlich der eine oder der andere Clan leben. Der am größten vertretene Clan Somalilands ist der Isaaq-Clan. Im Westen die Dir und im Osten die Darod. Bis vor kurzem lebt der Großteil der Bevölkerung nomadisch. Zumeist lebt ein Zusammenschluss aus mehreren verwandten Männern mit ihren Frauen, Kindern und Tieren zusammen. Entscheidungen werden von, an Alter und Erfahrung gebundene, Autoritäten getroffen. Die Wanderbewegung richtet sich nach saisonalen und aktuellen Umweltbedingungen, nach der Verfügbarkeit von Wasser und Weiden sowie nach unterschiedlichen ökonomischen Anforderungen.

Auf der Reise quer durchs Land treffen wir immer wieder auf NomadInnen, Männer sind meist mit Kamelen unterwegs, Frauen mit Ziegen. Die meisten Familien haben so etwas wie eine „Basis“, ein kleines Dorf, wo Alte, Frauen und Kleinkinder mit mehreren Familien zusammen leben. Zwei Beispiele sind: Tukup, ein Dorf am Ende eines Wadis, und War Cimran, ein ursprünglich nomadisches Dorf, das langsam zu einer Stadt heranwächst.

Kapitel 10: Dürre

Somaliland liegt nördlich des Äquators und weist ein tropisch semiarides und daher halbtrockenes Klima auf. Es gibt vier Jahreszeiten: Jilal, der Winter, bringt heißen und trockenen Wind ohne Niederschlag. Gu, der Frühling, bringt starke Niederschläge. Hagaa, der Sommer, wird ausgelöst von heißen und trockenen Monsunwinde. Dayr, der Herbst, ist die zweite schwächere Regenperiode. Bleiben Gu und Dyr aus oder ist der Niederschlag geringer scheitert die Agrarwirtschaft. Weide- und Wasserressourcen werden weniger. Dadurch stirbt das Vieh, die Lebensmittel werden knapp, gleichzeitig steigen die Nahrungsmittelpreise. Die Folge sind Unterernährung, gesundheitliche Probleme und schlussendlich Massenmigration. Zwischen 1960 und 2017 gab es 15 schwere Dürreperioden. Die schlimmste findet erst 2016/17 statt. In der Geschichte waren immer nur einzelne Regionen betroffen. Das Menschen hatten somit die Möglichkeit mit ihrem Vieh einfach weiter zu ziehen. Aber in diesen Jahren ist das ganze Horn Afrikas, Äthiopien und auch das südliche Afrika von der Trockenperiode betroffen. In Somaliland müssen 739 000 Menschen vor der Dürre fliehen.

Kapitel 11: Wasser

Ein Konflikt zwischen zwei Clans führt zu 15 Toten und 38 Verletzen. Umkämpft ist das Gebiet um Ceelafwain, genauer gesagt geht es um die Wasserrechte eines Brunnens. Demonstrationen organisiert von Frauen aus beiden Parteien folgen. Der Innenminister, Mohamed Kahin, reißt nach Ceelafwain zum Start der Friedensverhandlung. Weitere Beteiligte an der Konferenz sind Älteste. Direktorenkonferenzen haben eine lange und wichtige Geschichte in Somaliland.

Mehr rein gestolpert, als geplant kommen wir an den Ort an dem die Friedensverhandlung eröffnet werden soll. Niemand ist da. Der Boden wird benässt, dann kommt ein Auto mit schicken Sesseln, dann eines mit Plastiksesseln, alle werden in einem Halbkreis aufgestellt. Langsam treffen die verhandelnden Parteien ein. Und dann kommt völlig unerwartet aus einer Seitengasse eine Menschenmasse – SchülerInnen, Frauen und Männer demonstrieren ihren Weg zur Verhandlung.

Kapitel 12: Politik

Das politische System Somalilands vereint traditionelle Strukturen mit westlichen Institutionen mittels eines 2-Kammern-Systems. Es gibt eine Verfassung, diese trennt Exekutive, Legislative und Judikative voneinander. Eine der Kammern ist die Guurti. Dieser gehören Älteste an die traditionell hohes Ansehen genießen. Die zweite Kammer ist das Parlament. 2003 wurde die Anzahl der Parteien auf 3 limitiert um Clan-basierte Parteistrukturen zu vermeiden: Die Wiedervereinigung mit Somalia ist für niemanden Thema.

Es fällt mir erst bei der zweiten Reise wirklich auf, dann als mein Wissen über Somaliland größer wurde. Die Menschen, die hier leben, sind unglaublich informiert. „Alle SomaliländerInnen sind PolitikerInnen“, bekomme ich immer wieder zu hören. Zeitung, Radio und Smartphone informiert jede und jeden und macht Politik zum allumfassenden Alltagsthema.

Kapitel 13: Marwo & Niemco

Marwo und ihre Enkelin Nimco leben am Land nicht weit von der Hauptstadt entfernt. Sie starten ihre tägliche Routine lange vor dem Sonnenaufgang. Nach dem Morgengebet widmen sie sich ihren Aufgaben: Essen vorbereiten, Butter schlagen, Geschirr waschen, melken, Tiere füttern und Wasser aus dem Brunnen holen – Das Leben auf der kleinen Farm ist geprägt von solch „einfachen“ Tätigkeiten.

Die Familie zieht ihr eigenes Gemüse, aber aufgrund der wiederkehrenden Dürreperioden ist die Ernte nur wenig. Ihr wichtigstes Produkt ist die Milch, welche sie von den eigenen Schafen, Ziegen, Kühen und Kamelen beziehen – diese sichern ihr Überleben. Trotzdem kaufen sie Lebensmittel wie Reis, Mehl und Zucker in Hargeisa zu. Ihr Leben scheint vielleicht simpel, aber erfüllend – beide Frauen könnten sich kein schöneres Leben vorstellen und obwohl die Stadt so nahe wäre, ist es für sie keine Option dorthin zu ziehen.

Kapitel 14: Hamsa

Noch bevor er sprechen konnte flüchtet seine Familie mit ihm nach Holland, später zieht er nach Deutschland und studiert dort. Er spricht fließend Somali, Deutsch, Holländisch und Englisch. Sechs Jahre lang ist Hamsa zwischen Deutschland und Somaliland hin und her gependelt, bis er sich 2018 dazu entscheidet in Somaliland seine Zukunft aufzubauen. Er arbeitet im Ministerium für Infrastruktur und ist dafür zuständig zwischen deutschen und somaliländischen Behörden zu vermitteln.

Die größte Motivation in Somaliland zu leben ist die Lebenseinstellung. Gearbeitet wird hier überwiegend am Vormittag. Die Nachmittagsstunden sind meist für Freizeit und Familie reserviert. Die Menschen leben gemeinschaftlich, unterstützen einander und statt nebeneinander gibt es hier ein miteinander. Am Abend geht er häufig in die „besseren“ Lokalitäten, in denen sich die Oberschicht und Diaspora trifft. Was ihm hier am meisten gefällt: nirgendwo sonst kann man so viele Menschen aus aller Welt treffen.

Kapitel 15: Abdi

Als Student brauchte er einen Nebenjob und diesen hat er im Digaale Flüchtlingslager gefunden. Heute, nachdem er sein Bachelorstudium in Geologie abgeschlossen hat, ist es sein Vollzeitjob. Er ist dafür verantwortlich den Stromgenerator um 16:30 zum Laufen zu bringen, um 1 oder 2 Uhr morgen schaltet er ihn wieder ab. In der Zwischenzeit muss er das Geld von den StrombezieherInnen einsammeln.

Nur eine halbe Stunde Autofahrt weg ist sein „anderes“ Leben in Mitten von Hargeisa. Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in einem kleinen Haus. Mit 25 Jahren kennt er nur den Frieden und beobachtet seit er ganz klein ist, wie die Stadt um ihn herum wächst. Als Geologe könnte er nützlich für sein Land sein, Bodenressourcen erforschen und neue Wasserquellen finden, doch noch gibt es keine Stellen in dieser Fachrichtung. Doch das schnell wachsende Somaliland bietet viel Hoffnung für ihn.

Kapitel 16: Sarah

Sahras Leben beschränkt sich auf wenige Quadramteter. Sie schläft, arbeitet und lebt in und um ihren kleinen Shop im Digaale Flüchtlingslager gemeinsam mit ihrem kleinen Neffen. Das Geschäft sieht aus wie so viele in Somaliland und bietet Tee (meist Somali Tea – Tee mit Gewürzen, Milch und viel Zucker), Brot, Tomaten, Zwiebel, Dosenlebensmittel, Waschpulver und allerlei, was man zum Leben braucht. Das Gemüse kommt von den Landwirtschaften nicht unweit vom Lager, das Brot kommt aus der eigenen Bäckerei, für die meisten Produkte muss man aber in die Stadt.

Sarah öffnet ihr Geschäft in aller früh. Ihr Enkel (genauer gesagt der Sohn ihres Neffen), der mit ihr lebt, verschläft die erste Morgenstunde und Sarah ist damit beschäftigt Tee zu kochen und alles vorzubereiten. Zur Mittagszeit – zwischen 12 und 15:30 ist das Geschäft geschlossen. Die heißeste Zeit des Tages ist in ganz Somaliland Ruhezeit. In den Nachmittags- und Abendstunden jongliert Sarah weiter zwischen ihren KundInnen und kümmert sich liebevoll um ihren Enkel.